Рынок программного обеспечения в России: отставание по срокам не помешает выполнить намеченные планы по импортозамещению

С 1 января 2025 года все значимые объекты критической инфраструктуры (ЗОКИИ) России должны были полностью перейти на использование отечественного софта. Однако процесс миграции на разработанные в стране решения по целому ряду причин идет медленнее, чем было запланировано. Недавно принятый федеральный закон установил новый срок — 1 сентября, но, учитывая, что к сентябрю 2024 года исполнение этой программы оценивалось в 30–40%, вполне возможно, дедлайн придется сдвигать и далее. Однако в том, что план по импортозамещению ПО на ЗОКИИ будет доведен до конца даже в том случае, если на российский рынок программного обеспечения вернутся разработчики из недружественных стран, сомневаться не приходится.

История импортозамещения на рынке программного обеспечения в России

Начало процессу замены иностранного программного обеспечения на российское было положено в 2015 году с выходом Постановления Правительства РФ от 16.11.2025 №1236. В нем был введен запрет на закупку ПО, разработанного вендорами из других стран, для обеспечения государственных и муниципальных нужд при наличии отечественных аналогов.

Одновременно были утверждены механизм и правила формирования единого реестра российского ПО, в котором такие аналоги должны быть перечислены.

В дальнейшем был принят целый ряд дополнительных нормативных документов, регулирующих оборот российского софта на рынке. Наиболее важные из них:

- Постановление Правительства РФ №325 от 23.03.2017 — утверждены требования к на рынку программного обеспечения в части импортозамещения по различным категориям;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 июля 2016 г. №1588-р — представлен план по импортозамещению при переходе федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного программного обеспечения 2016–2018 годах;

- Постановление Правительства РФ №1594 от 20.12.2017 — внесены изменения в постановление №1236, в основном связанные с установлением единых прав на участие в госзакупках ПО, разработанного в РФ и странах ЕАЭС;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 658 — введены правила централизованных закупок офисного ПО, а также программных комплексов для ведения бюджетного учета и обеспечения информационной безопасности;

- Указ Президента РФ от 30 марта 2022 г. №166 — установлен запрет с 31 марта 2022 года на закупки нового, а с 1 января 2025 года на использование любого иностранного ПО, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, на значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

Таким образом, предполагалось, что в государственных структурах в целом иностранные оборудование и софт будут заменяться на отечественные аналоги постепенно, в рамках плановой модернизации ИТ-инфраструктуры компаний. Но на информационных системах, имеющих приоритетное значение для жизнедеятельности государства и общества, программа импортозамещения ПО должна была идти гораздо быстрее и закончиться не позднее установленного указом президента срока — начала 2025 года.

Слишком оптимистичные планы не реализовались

О том, что поставленные государством задачи в обозначенные сроки выполнить, скорее всего, не удастся, эксперты стали говорить еще в начале 2024 года. Уже тогда стало очевидно, что отечественные аналоги не способны в полной мере обеспечить сопоставимый с решениями мировых лидеров уровень сервиса и отказоустойчивости, к которому потребители уже привыкли и воспринимают как стандарт.

Кроме того, процесс перехода на новую IT-платформу требует разработки четкой процедуры, которая позволит обеспечить плавную миграцию при сохранении непрерывности и обеспечении безопасности работы бизнеса. На ее создание требуется время, и далеко не все компании, перед которыми встала такая необходимость, смогли построить свою работу так, чтобы уложиться в довольно сжатые сроки.

Сыграла свою роль и экономическая ситуация в стране. Рост ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине 2024 года фактически закрыл потребителям доступ к заемным средствам — экономическую нецелесообразность инвестировать в вынужденную модернизацию работающей IT-инфраструктуры под такой процент невозможно побороть даже самыми строгими законодательными мерами.

Исследование рынка программного обеспечения, проведенное в сентябре 2024 года компаниями «К2Тех» и «Технологии Доверия», дало следующие результаты:

- доля российского софта по рынку в целом составила 25%;

- в агропромышленном комплексе и ретейле этот показатель находился на уровне 21%;

- в топливно-энергетическом комплексе — 31%;

- и главное — на ЗОКИИ импортозамещение произошло лишь на 30–40%, оставшиеся 60–70% по-прежнему принадлежало иностранному ПО.

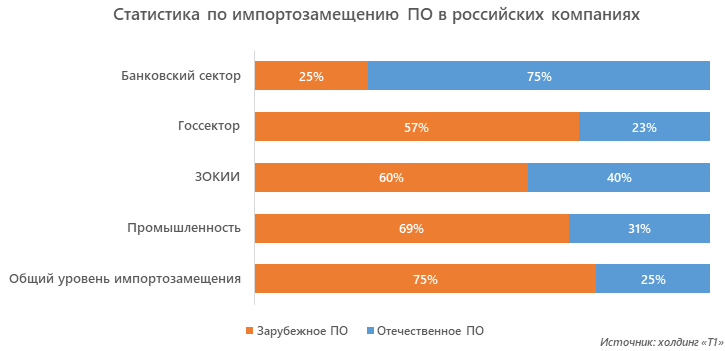

Похожие данные приводят специалисты холдинга «Т1».

По мнению экспертов, перейти на отечественные программные решения смогли в основном небольшие компании, которые уже давно тестировали и внедряли эти продукты сначала на стороне пользователей, а затем и в инфраструктуре локальной сети.

С другой стороны, ситуация с импортозамещением ПО в финансовом секторе показывает обратную картину. Крупные банки, по данным экспертов, план практически выполнили: доля отечественного софта на их ЗОКИИ оценивается в 90%, а, например, в Сбере и Россельхозбанке — 100%. Вместе с тем кредитные организации среднего и малого размера по этому показателю заметно отстают — 60% и 50% соответственно.

Всего, по информации компании «Рексофт», в программу импортозамещения программного обеспечения российский банковский сектор вложил от 0,7 до 1 трлн руб. При этом весь рынок отечественного ПО в 2024 году оценивается в 4,97 трлн руб. (данные Росстата).

Сроки импортозамещения откладываются, но задача остается

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу Федеральный закон 07.04.2025 N 58-ФЗ. В нем указано, что требования к используемым на значимых объектах критической инфраструктуры программно-аппаратным средствам, а также сроки перехода субъектов ЗОКИИ (то есть их владельцев) на соответствующие этим требованиям оборудование и ПО устанавливает Правительство РФ (часть 2 статьи 6). Тем не менее в пункте 5 части 3 статьи 9 говорится о том, что субъекты ЗОКИИ обязаны использовать программное обеспечение, сведения о котором содержатся в едином реестре российских программ, то есть по факту имеющее отечественное происхождение.

Таким образом, на данный момент можно констатировать, что дедлайн перенесен на сентябрь, но выполнение плана по импортозамещению ПО на объектах критической инфраструктуры остается в фокусе внимания законодательных органов.

При этом можно отметить, что по состоянию на конец августа 2025 года реестр отечественного ПО для ЭВМ вырос в 4 раза по сравнению с 2022 годом — в него включено уже более 27 тысяч программных средств.

Российский рынок программного обеспечения в свете возможного возвращения мировых вендоров

Весной 2025 года в России стали активно обсуждаться перспективы возвращения на российский рынок компаний, покинувших его на волне массовой истерии, возникшей у политического руководства целого ряда стран после начала СВО и последовавшего за этим введения антироссийских санкций. В том числе это касается и производителей ПО.

По мнению большинства экспертов, за прошедшие 3 года российский рынок программного обеспечения сделал огромный шаг вперед. По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, объем реализации продуктов и услуг с 2021 по 2024 г. увеличился практически вдвое, число работающих в отрасли специалистов — на 47%, а инвестиции в основной капитал — в 3 раза. То есть вернуться на те же позиции иностранным разработчикам однозначно не получится, их встретит жесткая конкуренция со стороны российских компаний.

Технический директор банка «Точка» Дмитрий Круглов говорит о том, что доступ по крайней мере в два из трех сегментов, где используются программные продукты, иностранному ПО закрыт:

- государственные учреждения и объекты критической инфраструктуры. Закупки и использование иностранных программно-аппаратных комплексов запрещены законодательно, импортозамещение поддерживается на государственном уровне и потому будет обязательно завершено;

- специализированный промышленный и банковский софт. Крупные предприятия хорошо понимают риски для бизнеса, которые несет наличие программных продуктов иностранного производства на любом уровне, поэтому будут отдавать предпочтение российским аналогам. А они уже появились, причем значительная часть создана на базе открытого кода. Эксперты прогнозируют, что к 2026 году на Open Source перейдет до 90% российских компаний.

Остается лишь ПО общего назначения — офисное, коммуникационное, игровое и т. д. Однако и здесь позиции российских разработчиков намного сильнее, чем 3 года назад, а усиление конкуренции лишь сыграет на руку потребителям, так как заставит и отечественных, и вернувшихся иностранных игроков совершенствовать свои продукты и сервис. В любом случае российский рынок программного обеспечения от этого только выиграет.

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.